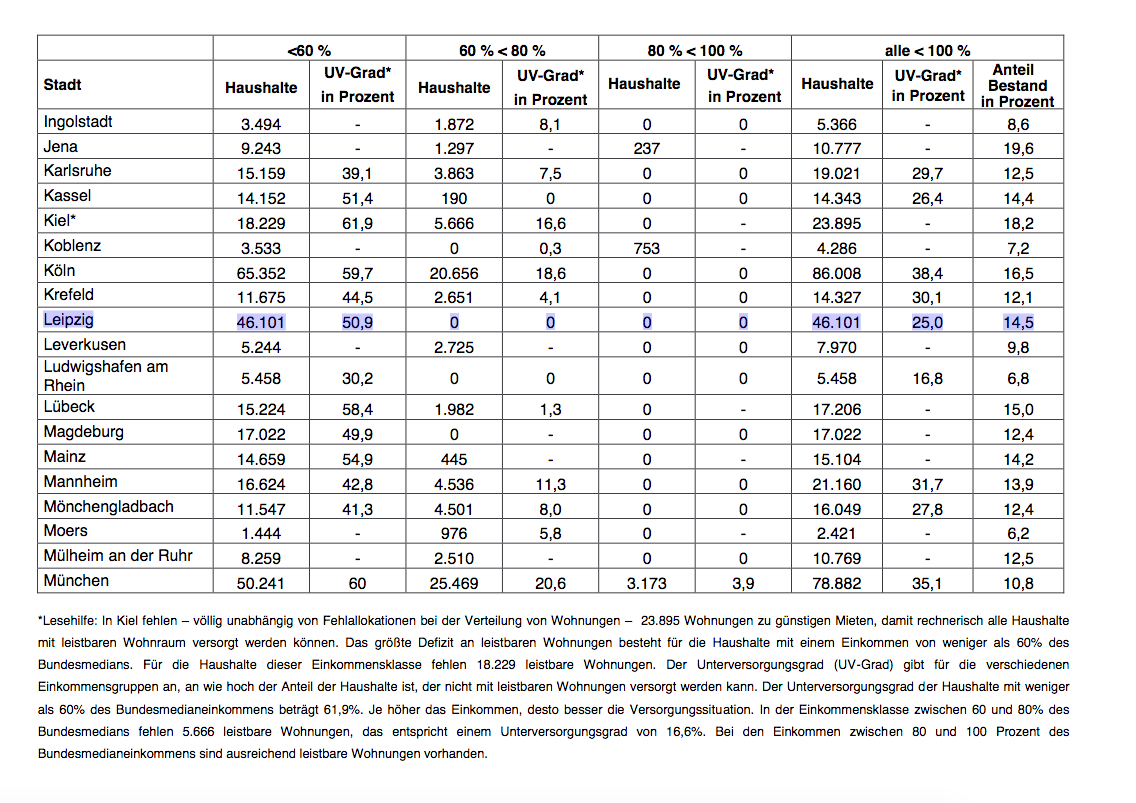

Für Leipzig fehlen 46.101 leistbare Wohnungen, dies ist das Ergebnis einer Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. Hier die Zusammenfassung:

Wie wirken Mietpreisbremse, Sozialer Wohnungsbau, Wohngeld? Neue Studie untersucht 77 Großstädte von Aachen bis Würzburg

Wohngeld, finanzielle Förderung von Sozialwohnungen und die Mietpreisbremse – das sind die drei zentralen Instrumente, mit denen der deutsche Staat versucht, Wohnen auch für Menschen mit geringeren Einkommen bezahlbar zu machen. Derzeit erreicht keines die gesetzten Ziele vollständig, allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen, ergibt eine neue, von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie. So ist die Förderung von Sozialwohnungen grundsätzlich wirksam, um eine bezahlbare Wohnraumversorgung zu erreichen, schließlich erhöht dieses Instrument direkt das Wohnraumangebot. Als problematisch sehen die Forscher die Befristungen der Förderprogramme an, weil sie dem Aufbau eines dauerhaft leistbaren Wohnungsbestandes entgegenstehen.

Zudem ist das aktuelle Fördervolumen nach gut zwei Jahrzehnten Flaute im öffentlichen Wohnungsbau viel zu niedrig, zeigen die Studienautoren, Stadtsoziologen an der Humboldt-Universität zu Berlin. In den zehn größten deutschen Städten, in denen die Wohnungsnot besonders ausgeprägt ist, würde es beispielsweise beim aktuellen Förderumfang rund 185 Jahre dauern, um die aktuelle Lücke an günstigen Wohnungen zu schließen. Die Mietpreisbremse wiederum ist bislang durch zahlreiche Ausnahmen und praktische Defizite in ihrer Wirkung beschränkt. Würde sie konsequent angewandt und kontrolliert, müssten Vermieter im Durchschnitt der 44 Großstädte mit Mietpreisbremse ihre Aufschläge bei Neuvermietung um 17 Prozent reduzieren.

Damit könnte sie immerhin für viele Mittelschichthaushalte eine spürbare Entlastung bringen. Am wenigsten soziale Wirkung attestieren die Wissenschaftler dem Wohngeld: Es erreicht nur relativ wenige Haushalte, die zudem oft trotzdem noch eine prekär hohe Mietbelastungsquote aufweisen. Zudem hat es keine direkte dämpfende Wirkung auf die Mietentwicklung.

5,6 Millionen Großstadthaushalte, in denen 8,6 Millionen Menschen leben, müssen mindestens 30 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben

In ihrer Studie analysieren Dr. Andrej Holm, Stephan Junker und Kevin Neitzel anhand von detaillierten Mikrozensus-Daten für alle 77 deutschen Großstädte, wie die wohnungspolitischen Instrumente angesichts der aktuellen Probleme wirken. In kürzlich vorgestellten, ebenfalls Böckler-geförderten Vorläuferstudien hatten sie errechnet, dass in den Großstädten rund 1,9 Millionen günstige Wohnungen fehlen.

Besonders groß ist die Versorgungslücke bei Alleinlebenden an oder unter der Armutsgrenze von 60 Prozent des mittleren (Median-)Einkommens, die maximal eine Nettokaltmiete von 5 Euro pro Quadratmeter bezahlen können. Doch auch jenseits des harten Kerns der Wohnungsnot müssen viele Menschen große finanzielle Lasten schultern: Insgesamt gaben bereits 2014, dem aktuellsten Jahr, aus dem dazu Mikrozensus-Daten vorliegen, rund 40 Prozent der Großstadthaushalte mindestens 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für Miete und Nebenkosten – ohne Heizung – aus. 30 Prozent Wohnkosten gelten unter Sozialwissenschaftlern und Immobilienexperten gerade für Mieter mit kleinen Einkommen als Belastungsgrenze, weil sonst zu wenig Geld für Alltagsausgaben bleibt. In den betroffenen Haushalten leben etwa 8,6 Millionen Menschen.

„Instrumente neu gewichten“ – mehr Geld für soziale und gemeinnützige Wohnförderung

Gemessen an diesen Problemen leisteten die untersuchten drei Hauptinstrumente der Wohnungspolitik in den deutschen Großstädten heute „nur einen sehr eingeschränkten Beitrag für die Versorgung der Haushalte mit den größten sozialen Wohnversorgungsbedarfen“, konstatieren die Forscher. Das liege wesentlich an einer problematischen Gewichtung, bei der das Instrument mit dem größten Potenzial – der Aufbau eines ausreichend großen, dauerhaft preisgedämpften Wohnungsbestands wie es ihn beispielsweise in Wien gebe – mit vergleichsweise wenig Geld ausgestattet sei, erklärt Stadtsoziologe Holm: Derzeit fließen in den sozialen Wohnungsbau deutschlandweit rund zwei Milliarden Euro pro Jahr. Ebenso viel wird für das Wohngeld ausgegeben. Für die Übernahme von Wohnkosten im Rahmen von Hartz-IV-Leistungen gibt der Staat bundesweit gleichzeitig etwa 15 Milliarden Euro aus.

„Die öffentliche Hand übernimmt damit für rund 17 Milliarden Euro im Jahr Ausfallbürgschaften auf einem heiß laufenden Markt. Das Geld fließt zum großen Teil an kommerziell agierende Vermieter. Man kann das als eine Wirtschaftsförderung verstehen, die immobilienwirtschaftliche Erträge unabhängig von der Nachfrage und Einkommenssituation ermöglicht. Hier wird der sonst so gepriesene Marktmechanismus einseitig zu Gunsten privater Vermieter manipuliert. Sinnvoller wäre eine verstärkte öffentliche Investition in den Aufbau von dauerhaft leistbaren Wohnungsbeständen“, sagt der Forscher.

Um eine soziale Wohnungsversorgung sicher zu stellen, ist nach Analyse der Wissenschaftler der langfristige Aufbau von dauerhaft mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungsbeständen sowie ein konsequenter Schutz von Bestandsmietverhältnissen notwendig. Neben dem Beispiel Österreich zeigten auch die aktuellen Diskussionen zu einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit in Deutschland, dass es realisierbare Ansätze dafür gebe. Wesentliche Faktoren seien eine Stärkung gemeinnütziger Vermieter sowie ein Mix von steuerlichen Begünstigungen, klassischer Förderung und einer preisgünstigen Vergabe von öffentlichen Grundstücken in Erbbaupacht.

Die Ergebnisse im Detail:

Wohngeld: Nur wenige werden erreicht

Wohngeld ist dafür konzipiert zu verhindern, dass Haushalte nur wegen ihrer Mietkosten auf Hartz IV angewiesen sind. Dieses Ziel wird laut der Studie aber auf zwei Ebenen verfehlt. Zum einen beziehen es relativ wenige Haushalte. Zum zweiten werden diese zwar spürbar entlastet, sie müssen aber auch mit Wohngeld im Mittel mehr als 40 Prozent ihres Nettoeinkommens fürs Wohnen ausgeben. Bei den Single-Haushalten mit geringem Einkommen liegt der Median sogar bei mehr als 50 Prozent. Damit helfe das Wohngeld zwar dabei, überhaupt eine Wohnung anmieten zu können. Es sichere aber „eher die Marktteilnahme als eine tatsächlich soziale Wohnungsversorgung.“

In den untersuchten deutschen Großstädten erhielten im Untersuchungsjahr 2014 knapp 163.000 Haushalte Wohngeld, das entspricht gerade einmal 1,2 Prozent aller Großstadthaushalte, haben die Forscher errechnet. Lediglich in sieben der untersuchten 77 Großstädte beziehen zwei Prozent oder mehr Wohngeld. An der Spitze stehen mit 2,4 bis 2,9 Prozent Leipzig, Kassel und Jena. In den vier deutschen Millionenstädten reicht die Wohngeldquote von 0,7 Prozent in München bis 1,5 Prozent in Hamburg. Dagegen übernahm bei mehr als einer Million oder 7,7 Prozent aller Großstadthaushalte der Staat ganz oder teilweise die „Kosten der Unterkunft“ (KdU) im Rahmen von Hartz IV.

Dass das Wohngeld nur eine geringe Rolle spielt, erklären die Wissenschaftler mit relativ engen Miet- und Einkommensgrenzen. Die seien zwar bei der Wohngeldreform 2016 erweitert worden. „An der marginalen Bedeutung“ im Vergleich zu den KdU-Übernahmen habe die Novelle jedoch wenig geändert, schreiben Holm und seine Ko-Forscher. Damit gelangten etliche Haushalte durch hohe Wohnkosten doch in das Hartz-IV-System. „Für die Betroffenen bedeutet das: mehr Bürokratie, stärkere Restriktionen“, sagt Holm.

Mietpreisbremse: Bei konsequenter Anwendung spürbare Entlastung für Durchschnittsverdiener

44 der untersuchten 77 Großstädte haben die Mietpreisbremse eingeführt, weil der lokale Wohnungsmarkt als angespannt gilt. Verschiedene Studien haben dem Instrument lediglich eine begrenzte Wirkung attestiert – vor allem, weil bislang zahlreiche Ausnahmen gelten und Neu-Mieter aktiv Informationen über die bislang gezahlte Miete einfordern mussten. Holm, Junker und Neitzel untersuchen nun, welches Potenzial die Bremse bei konsequenter Anwendung und Kontrolle entfalten könnte.

Dabei zeigt sich: In kräftig wachsenden Trendstädten könnte der Mietanstieg bei Neuvermietungen erheblich gekappt werden. In Metropolen wie Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main oder München müssten die Vermieter ihre Aufschläge bei Einzug um 22 bis 29 Prozent reduzieren. An gefragten Studienorten wie Freiburg, Heidelberg oder Jena liegt das Potenzial sogar bei 28 bis 37 Prozent. Im Durchschnitt aller Städte mit Mitpreisbremse beträgt es immerhin 17 Prozent.

Für Haushalte mit durchschnittlichen bis etwas überdurchschnittlichen Einkommen würde eine wirksame Mietpreisbremse so eine spürbare Entlastung bei Umzügen bringen, zeigen die Forscher: Aktuell muss man in 38 Großstädten ein Einkommen oberhalb des bundesweiten Medians haben, um bei Zahlung der mittleren lokalen Angebotsmiete die 30-Prozent-Grenze nicht zu überschreiten. In Hamburg, Freiburg oder Stuttgart müssen dafür sogar mindestens 130 Prozent verdient werden, in Frankfurt 150 und in München fast 170 Prozent. Würde die Mietpreisbremse konsequent angewendet, sänke die Zahl der Städte, in denen mindestens das Bundesmedianeinkommen für eine Neuanmietung nötig wäre, auf 16. Haushalte mit Einkommen unterhalb von 80 Prozent des Medians würde der preisdämpfende Effekt dagegen nicht erreichen, weil sie sich auch die gekappten Mieten nicht leisten könnten, betonen die Wissenschaftler. Dass die Mietpreisbremse nun nachgebessert werde, sei daher ein Fortschritt, werde die Situation in den am stärksten von Wohnungsknappheit betroffenen Gruppen aber nicht nennenswert verbessern.

Sozialer Wohnungsbau: Sinnvoll, aber viel zu wenig

Dem sozialen Wohnungsbau attestieren die Forscher „eine wichtige Funktion für die allgemeine Entspannung der Versorgungssituation vor allem in Städten mit angespannten Wohnungsmärkten“. Die Förderprogramme seien aber trotz einer Ausweitung in den vergangenen Jahren viel zu klein dimensioniert, kritisieren sie. Da die Wohnungsbauförderung seit Ende der 1990er Jahre drastisch zurückgefahren wurde, gebe es einen großen Rückstand. Das wirke sich insbesondere in den Metropolen drastisch aus: Im Untersuchungsjahr 2014 wurden laut Studie in Deutschland gerade einmal 12.617 geförderte Wohnungen mit Sozialbindung neu gebaut. Auf die zehn größten Städte von Berlin bis Bremen entfielen davon 4.700.

Da die Forscher für diese Metropolen ein Defizit von rund 880.000 günstigen Wohnungen errechnet haben, würde es bei Beibehaltung des Fördervolumens grob gerechnet gut 185 Jahre dauern, diese Lücke durch neu gebaute Sozialwohnungen zu schließen. Zwar hat sich der Neubau von Sozialwohnungen bis 2016 bundesweit auf rund 25.000 verdoppelt, der Lückenschluss in den Großstädten könnte also auf den ersten Blick schneller erfolgen. Da Sozialwohnungen im gängigen Fördermodell aber nach meist 20 Jahren aus der Mietpreisbindung fallen, gibt es auch Abgänge – 2016 waren das mit bundesweit etwa 90.000 mehr als dreimal so viele wie neu gebaut wurden.

Nicht nur bei der Zahl der Neubauten erweist sich das bisherige Fördervolumen nach Analyse der Wissenschaftler als zu klein. Auch die abhängig von der Förderung festgeschriebenen Sozialmieten seien oft zu hoch, um für die Haushalte mit den größten Wohnproblemen bezahlbar zu sein. Als bundesweiten Medianwert für die Miete in einer neuen Sozialwohnung haben Holm und seine Kollegen 6,07 Euro pro Quadratmeter nettokalt ermittelt, was einer Bruttowarmmiete von rund 8,70 Euro entspricht. Für Haushalte unter oder an der Armutsgrenze sei das zu viel, wenn die 30-Prozent-Belastungsgrenze nicht deutlich überschritten werden soll.

Zwar finden sich in den Förderrichtlinien in Bayern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, dem Saarland oder Brandenburg auch Einstiegsmieten unter 5 Euro. Doch insbesondere Sozialmieten für kleine Wohnungen in vielen Großstädten dürften eher am oder über dem Median liegen, schätzen die Wissenschaftler. Dafür spricht auch, dass die Einstiegsmieten für neue Sozialwohnungen in den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg erst bei 6 Euro nettokalt beginnen.

Von den Miethöhen her erreiche der soziale Wohnungsbau damit zwar „ein breites Spektrum“ von Haushalten mit niedrigen und mittleren Einkommen zwischen 65 und gut 110 Prozent des bundesweiten Medians, schreiben die Forscher. Allerdings kann die geringe Zahl der geförderten Wohnungen den hohen Bedarf bei weitem nicht decken. Und: „Für die Haushalte unterhalb der Armutsgrenze, die den größten Versorgungsbedarf haben, sind die Mieten im geförderten Wohnungsbau überwiegend zu teuer.“

Hintergrund: Die in der Studie verwendeten Einkommensabgrenzungen

Als Maß für die finanzielle Leistungsfähigkeit von Haushalten rechnen die Forscher mit dem verfügbaren Netto-Einkommen auf Basis des repräsentativen Mikrozensus von 2014. Die Einkommen sind „bedarfsadjustiert“, das heißt, dass sich Haushalte unterschiedlicher Größe direkt vergleichen lassen. Das verfügbare mittlere (Median-)Einkommen für einen Einpersonenhaushalt beträgt danach 1.484 Euro netto monatlich, bei Haushalten mit 2, 3 und 4 Personen sind es 2.226, 2.968 bzw. 3.710 Euro.

Die Armutsgrenze liegt nach gängiger wissenschaftlicher Definition bei 60 Prozent des Medianeinkommens. Das entspricht 890 Euro monatlich bei einem Single-Haushalt. Bei Haushalten mit 2, 3 und 4 Personen sind es 1.336, 1.781 bzw. 2.226 Euro.